新能源车竟收3元燃油附加费-乘客维权退赔遭拒-平台紧急处罚司机

乘客乘坐新能源网约车时,竟被额外收取3元燃油附加费,这本应用于燃油车的费用在电动车上出现,引发乘客强烈不满。事件发生在石家庄,一位消费者支付打车费后发现多扣费用,经核实系司机违规操作。平台介入后虽处罚司机,但乘客要求退一赔三的诉求未获支持,暴露了网约车收费机制的漏洞与监管盲区,提醒消费者出行需多加留意账单细节,以免权益受损。

陶桃

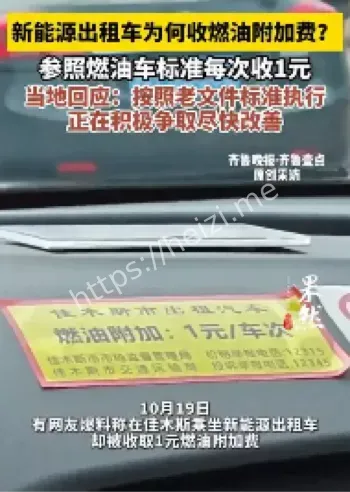

新能源出租车违规收费事件曝光

近日,一位名为崔先生的消费者在石家庄通过网约车平台叫车,目的地为火车站,行程显示基础车费仅11.9元,但实际支付时却变成了14.9元,多出的3元标注为燃油附加费。这辆车明确为新能源电动出租车,不消耗燃油,却被收取本应用于传统燃油车的附加费用,崔先生当即质疑并要求司机解释。司机声称这是平台统一规定,但崔先生查看平台规则后发现,此类费用仅适用于燃油车辆,新能源车本应豁免。事件迅速发酵,崔先生将此事投诉至相关服务平台,平台初步调查确认司机违规操作,已对其进行扣分和罚款处理。

然而,当崔先生依据消费者权益保护法提出退还3元并赔偿三倍即9元的“退一赔三”要求时,平台以“费用已小额”拒绝,称仅退还原费而不予额外赔偿。这起事件不仅让当事人感到权益受损,更引发公众对网约车收费透明度的广泛讨论。许多人回想起以往类似案例,如某些城市出租车因油价波动调整附加费,但新能源车推广后,本应简化收费环节,却偶现此类“旧规误用”问题。平台回应强调,将加强司机培训和系统审核,避免类似情况重演,但乘客们仍担忧,这种小额违规若不从严处理,将助长更多隐形收费行为。

整个过程从叫车到投诉仅一周时间,却折射出数字化出行时代,规则落地与执行间的脱节。崔先生表示,此事虽金额不大,但原则性强,他将继续通过法律途径维权,呼吁更多人关注网约车消费陷阱。

乘客维权退一赔三遭拒原因分析

在崔先生事件中,乘客提出“退一赔三”的诉求源于消费者权益保护法相关条款,该法规定经营者提供商品或服务有欺诈行为的,应退一赔三。但平台拒绝的关键在于对“欺诈”的界定:他们认为司机收取3元系操作失误,而非故意欺诈,故仅退还费用而不赔偿。这反映出小额纠纷在维权中的难点,许多乘客因金额微薄不愿深究,导致平台倾向于“罚司机了事”。从更广视角看,新能源车推广本是为环保减排,却在收费机制上遗留燃油时代“包袱”。据相关报道,部分网约车平台虽更新了计费算法,但司机端软件偶有延迟,未及时切换到新能源豁免模式,导致类似错误频发。

监管部门介入后,通常要求平台优化后台,但缺乏统一标准,各地执行不一。崔先生一案中,平台处罚司机扣除当日收入的20,并列入黑名单观察期,这虽有惩戒意味,却未从源头杜绝问题。分析人士指出,若不建立动态收费数据库,绑定车辆类型与费率,将持续滋生纠纷。乘客维权时,可保留订单截图、聊天记录作为证据,向12315消费者热线投诉,或通过平台申诉通道多轮跟进。最终,此类事件提醒出行者,支付前多审视账单明细,避免被动接受不明费用。

网约车燃油附加费机制漏洞与改进建议

燃油附加费源于油价波动对出租车运营成本的影响,早年多见于传统燃油车,以1-3元不等浮动收取,用于补贴司机。但随着新能源车占比升至40以上,此机制渐显不适:电动车充电成本相对稳定,却仍被部分司机“套用”旧费,酿成投诉热点。崔先生事件暴露的漏洞在于平台算法与司机手动输入的双重失控,前者未实时校验车辆类型,后者易生主观偏差。报道显示,类似案例在全国多地发生,如北京、上海偶有乘客反映新能源出租被扣“油费”,虽平台多承诺整改,但缺乏第三方审计,执行力弱。

改进建议一为立法层面:交通运输部可出台细则,明确新能源车零附加费,并纳入网约车准入标准二为技术层面:平台开发AI审核模块,自动匹配车辆电驱属性,杜绝人为干预三为消费者教育:推送出行tips,教导乘客识别异常收费,并联动信用体系,对屡犯司机降级服务。这不仅能护航乘客权益,还推动行业绿色转型。长远看,随着电池技术进步,充电费或成新焦点,但前提是机制透明化,方能赢得信任。崔先生案或成转折点,促成更公平的出行生态。