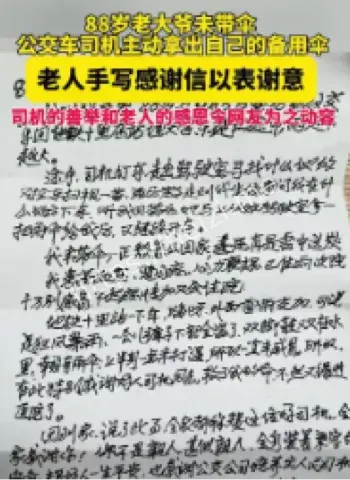

她的举动换来88岁老人手写感谢信 - 快乐吃瓜

她在公交站前扶助迷路的88岁老人,联络家属又陪同就医,细节周到不求名。几日后,一封颤抖字迹的手写感谢信抵达,让全城看见善意的重量。一件顺手之举,牵出公共互助与老人照护的讨论。

苏打饼干

傍晚时分,她在公交站旁注意到一位88岁老人神色恍惚、步态踉跄,衣角还被风吹得乱作一团。她先把老人引到长椅坐下,递水安抚,再用简短问题确认意识状态与大致住址。随后,她拨打社区热线与家属电话,并同步联系就近派出所做信息备份,全程保持通话录音与位置共享,避免误解与信息丢失。 几日后,一封字迹颤抖却工整的手写感谢信寄至她所在单位。信里写了经过、报以谢意,也提醒家属们要给老人佩戴紧急联系方式。故事热度不靠煽情,而是靠每个可复制的细节:先安稳、再确认、后联络、留证据、等家属。

在数字化时代,一封手写信的稀缺感本身就说明问题。对于经历过纸笔年代的长者,郑重其事写下“谢谢”,不仅是礼貌,更是一种把善意“存档”的方式。颤抖笔画背后,是被照看后的安全感,也是对陌生人可信度的回敬。 更重要的是,它让旁观者重新相信:陌生人之间的善念并非奢侈品。一封信串起两代人的沟通通道,化解了“做好事会被误解”的焦虑,提醒我们把“感谢”落在纸面、把“流程”留在心里,下一次更笃定地伸手。

公共善意的操作指南:从热心到专业的五步法很多人不是不愿帮,而是不知怎么帮。她的做法给出一份清晰模板:一看安全环境,二稳情绪与生理状态,三问关键信息姓名、住址、家属联络,四立刻多线联络社区、派出所、家属、120酌情,五全程留痕同伴在场、录音录像、短信截图。这五步既保护当事人,也保护施助者。 同时还有两条避坑:勿擅自带离复杂场所,优先选择开放光亮区域等待勿传播老人的正面影像与详细隐私,尊重当事人名誉与家属感受。热心是火,规范是炉,二者结合才能长久燃烧。

城市友好度的放大器:设施、制度与社区的接力一次善举之所以被看见,是因为有配套的制度兜底。社区网格、派出所快速核验、热线响应以及公共场所的爱心座椅、明确指示牌、紧急联系点,都是把“偶发救助”变成“稳定救助”的放大器。如果城市在交通枢纽配备“走失老人应急卡”模板、设置醒目的“家属联络区”,救助路径会更短更顺。 家属侧同样重要:给老人准备姓名电话牌、穿着显眼色块服饰、常备联系方式卡对失智高龄者配置简易定位设备,定期演练“走失后的家庭联络流程”。当家庭、社区、城市三条线彼此咬合,类似事件就不会靠运气解决。

把一次善举变成习惯:可复制的清单与心理建设最难的是把偶然变成常态。我们可以从今天起就准备一份“路遇走失老人行动清单”:先稳后问、就近留观、同步联络、留痕自护、尊重隐私。把清单存在手机备忘,关键时刻按图索骥,不慌不乱。对害怕“多管闲事”的心理门槛,也有个温柔开场白:“您好,我可以联系家人吗?” 当善意有了范式,担心与顾虑就会被流程稀释。社会信任不是口号,而是一次次体面的相互成全。那封88岁老人的手写感谢信,是这座城市给予个体的回信,提醒我们:温柔与专业,并不冲突。